不知道其他人是否有过类似的遭遇,上初中的几年,我经历了一场哲学震撼,它是从颜色开始的,当时我了解到,不同物体看起来有不同颜色,是因为它们在吸收和反射光线时对波长有着不同的选择倾向,而我们的视觉细胞对不同波段的光线敏感——如果某物所反射光线的波长多处于600到700纳米间,看起来便是红色的,若在450—500纳米间,看起来就是蓝色的。

像颜色这么独特、纯粹而“本质”的特性,竟然可以被“还原”为如此简单朴素的数量关系,这让我对自己眼中的世界产生了怀疑。类似的冲击接踵而至:金属固体的“静固”、“致密”和“连续”曾经是如此显明而不容置疑,可是原子模型告诉我,原子间其实充满了空隙,而组成固体的粒子也并非原地不动,而是在持续振荡,时尔还有些从中逃逸。热,机器的转动,看似如此不同的事情,竟然都是机械运动,只是发生在不同尺度上!

但是最大的冲击来自生物学,从动植物个体到器官,到细胞,细胞器,蛋白质,各种有机大分子,小分子,随着了解的一步步深入,生命和无生命物之间的界线——这个曾被我当然的视为世间最显著的分界——变得越来越模糊了。如果生之于死这么截然分明的事情都模糊了起来,还有什么是牢靠的呢?

一言概之,我那个朴素本质主义世界图景,就此土崩瓦解了。

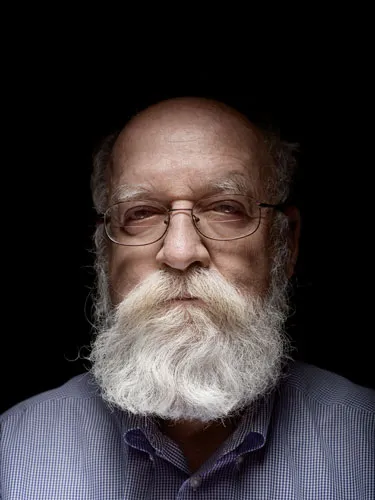

因为有过这段经历,多年后当我读到丹尼特在《达尔文的危险思想》里将达尔文思想比作万能酸(universal acid)时,虽心有戚戚,感觉这一语道出了进化论在思想领域全方位且摧枯拉朽式的影响,可是我自己却并没有过被进化论一蚀到底的体验,因为我的世界已经崩溃过了一次,相反,进化论恰恰在我从废墟上重建世界的过程中扮演了关键角色。

重建过程漫长而艰辛,而丹尼特带领我走过了其中一大段。

人类大概生来就是本质主义者,每当我们识别出某种属性,给它取了名字,就会试图找出它究竟“是什么”、“在哪里”。人之为人的根本是什么?罗列一堆人类不同于与其他动物的特征与表现是不够的;人性是善的还是恶的?暴力是人的本性吗?仅仅举出各种善行与恶行是不能令人满意的;人生的意义究竟何在?说出再多让我们感觉有意义的事情,提问者还是认为你根本没回答他的问题——因为他们寻找的是一个内在的、固有的、纯粹的、光溜溜的“本质”。

这一点最鲜明地表现在早期多神信仰中,它为诸如此类问题提供了简洁明了的答案:每个属性,无论是光明,力量,热,风,雨,繁殖力,生命,美,智慧,勇敢……都有一个对应的自然神,它们是相应本质的来源,这些本质一旦流入凡俗之物,后者便有了对应的特性或表现,就像灵魂被吹进鼻孔,凡物就有了生命。

这种倾向在物理层面上较容易被扭转,中学物理学相对于朴素直觉的说服力优势便足以让人反省。正如我很快意识到的,许多(如果不是全部)实体是其组成元素的特定搭配组合,一种关系形态、结构或模式,你不能通过拆开这个结构来找出它“在哪里”,因为它们就是结构本身,这并不难理解。

然而在心理与文化层面上,本质主义远更难以摆脱,你一不小心就会掉进某个本质主义陷阱,更糟的是你往往身在井中而不自知。许多著名哲学难题之所以显得高深莫测,让人无从下手,正是因为提出问题的人预设了一个本质主义立场,而这些问题引导他们寻找根本找不到而且他们本不该期待的东西。

比如在思考认知、心智、意识和自我问题时,人们总是很难摆脱那个臭名昭著的笛卡尔小人(Cartesian homunculus),于是在面对视错觉时会说:我被我的眼睛欺骗了——不知何故,我的眼睛突然不是“我”的一部分了(可是,如果有人一拳打在他眼睛上的话,他却会说“他打了我”而不是“他打了我眼睛但没有打我”);所以他们也会问:意识究竟产生于大脑何处?或者:驱动我行为的种种念头、倾向或习性中,哪些才属于“真正的自我”?

正如丹尼特在《意识的解释》里所指出,笛卡尔小人模型会迫使我们无限退行:为了弄清楚小人是如何在接受输入后产生意识的,我们不得不设想小人里面还有另一个小人,如此递归下去,永无止境——因为小人模型预设了这些输入和它们激发的神经活动本身不是意识,后者是它们的一个独特而纯粹的“产物”;如同在其他问题上一样,一旦把结构打开,本质主义者就必须再次开始寻找“它在哪里”——要摆脱这一困境,他们不得不持一种神秘主义立场,拒绝打开这个结构并试图理解它。

笛卡尔小人还有个如影随形的伙计,叫感质(qualia),它是外部事物的本质在心智中的对应物,只有当你头脑中产生了相应的感质,你才算“真正”感知到了这种事物。这听起来有点玄妙,不过它的一个衍生物可以帮助我们理解那是什么意思,那就是约翰·塞尔(John Searle)的中文屋(Chinese room),它也在《意识的解释》里得到了重点讨论。

在塞尔看来,一个人(或装置)哪怕在行为上表现得“好像懂中文”,也就是对各种中文输入做出的反应与你期望一个懂中文的人会做出的反应完全相符,我们仍然不能说它“真的懂中文”,因为我们不知道它对那些中文输入是否形成了“真正的理解”——换句话说,无从知晓他头脑里是否产生了与那些中文词汇、短语或句子对应的感质。

很明显,同样的说法也可针对智能:哪怕一个系统表现的和智慧人类一样,(比如)在和人类的互动中,其对输入的反应和心智健全的人没有可辨认的区别,我们也无法确信它真的拥有智能,哪怕未来某天ChatGPT对各种问题的回答看起来活像真人,也无从知晓它是否“真正理解”所谈论的主题——总之,图灵测试是无效的。

对界限分明的光溜溜本质的追求,也妨碍了人们思考自我和自由意志问题。不乏有人援引里贝特实验(Libet Experiment)来否定自由意志的存在:在你以为你做出选择的那一刻之前几百毫秒,套在你头上的那台仪器已经探测到明确信号足以预测你做的是哪个选择了——所谓自主选择和自由意志压根不存在!

注意(正如丹尼特在《自由的进化》第8章里提醒我们的),对里贝特实验的此类解读或明或暗地预设了一个前提:选择或决定是某种孤立点状事件,且必定发生于时间轴上的某一点,空间上则位于头脑中的某一点状部位。可是何以如此?抉择的产生为何不可以是一个长达数百毫秒的,众多脑区参与其中的,充满迂回曲折反复的,包括了大量各类神经活动的复杂“过程”?

我们完全可以设想,从被权衡斟酌的若干选项中的某一项显现出压倒性优势(从而仪器可以探测到该选择),到对该选项的表征在各参与模块中得到充分广播与响应(意味着受试意识到自己做出了决定)……,到该结果在行动上表现出来(即受试伸手去摁按钮),其间每个环节都要花时间——那么,里贝特实验并未推翻任何东西,就好比新教皇当选后西斯汀礼拜堂烟囱里冒出的那股白烟,比枢机团内共识正在形成的早期迹象晚了几分钟甚至几小时,不是这样才怪!

唯一的问题是,这一设想无法满足本质主义者对自由意志(以及其他任何本质)的点状期待,他们希望我们可以指着头脑中某一点说——就像笛卡尔指着松果体——瞧,自由意志就在这里,所有决定都是在这里做出的。

点状期待引出了一些意义深远的哲学后果,如果意志是一个点,就必须把参与决定形成过程的整个因果链条上该点之前和之后的环节排除出“自我”,当然,人们通常不是出于这样的逻辑做一次性排除,而是就具体案例逐个剥离:我是被生活所迫从走上这条道路,那不是我的选择;我被蛊惑煽动才参与了进去,那不是我的决定;我是被广告轰炸洗脑才买了这些东西,那不是我“真正想要”的;我根本抵御不了酒精的诱惑,那不能怪我,得怪大脑的成瘾机制;历史和文化环境将这些习性和偏好加之于我,那不是“我”的一部分;既然环境和基因早已决定了我的行为模式,谈何自由选择?……

正如丹尼特在《活动余地》第6章所言:只要你把自己变得足够小,便可外部化任何东西(If you make yourself really small, you can externalize virtually everything)——这也是丹尼特格言中我最喜欢的一句。

自我的缩小,必定伴随着对道德责任的回避,每当我们弄清一种行为倾向如何受外部因素影响(哪怕这些影响已经内化成了个人的禀性和偏好),便又多了一条理由去抛弃某些道德责任,而那些迄今尚未被抛弃的残余责任,其存续仅仅依赖于我们的无知!有趣的是,那些听任自我缩小却又不愿否定自由意志的哲学家,最终只能将自由寄托于神经系统的量子不确定性,这让人不禁想起休谟那句关于自由意志的名言:如果自由来自随机性,那么疯子才是最自由的。

从某个角度看,本质主义似乎是这样一种态度:它抵制将任何被视为有着根本重要性的乃至神圣的东西打开探个究竟的尝试,即用还原方法弄清其组成、结构和运作机理,似乎如此一来它就被“降解”了,变得凡俗了,不再神圣了,哪怕这个“打开”只是认识论上的打开,而不涉及任何有形的破坏。

所以查尔斯·兰姆(Charles Lamb)抱怨道,牛顿光学“毁掉了彩虹的全部诗意,把它降解为棱镜的色谱”,济慈在《拉米亚》(Lamia)一诗中呼应道,“任何魔力,一经冷冰冰的哲学沾手,立刻消散乌有,天堂中曾经壮丽的彩虹,被降解为普通事物的一个乏味分类,哲学终将剪掉天使的翅膀,用规则与线条征服一切奥秘……”

用丹尼特的话说(《达尔文的危险思想》第3章),他们宁愿用天钩(skyhook)将它们永远悬吊在上空,以便保存其美丽、神秘和神圣:灵魂——人性的天钩,笛卡尔小人——自我的天钩,感质——知觉和意识的天钩,量子随机性——自由的天钩,上帝或智能设计者——秩序与复杂性的天钩,神性——意义的天钩,以及最终,本质——一切实体的天钩。

天钩造就了一种自上而下瀑布式的世界观,性质、意义和理由皆从天钩所在的源头流出,润泽所至,万物便被“赋予”了性质、意义和理由。人类因为有了灵魂,便具有了灵性,灵性赋予了我们认知能力,能够在观察事物时在心智中唤出相应的感质,灵性中还带来了动机和价值观,前者为行为提供了原初驱动力,而后者为其评判、选择和决定提供了价值准绳。

丹尼特之所以将进化论比作万能酸,正是因为它要求人们将看待世界的这种模式完全颠倒过来:具有某一性质的事物,是由没有这一性质的事物中演变而来的;复杂的,有着更多功能的,看起来更有意义的东西,是从更平凡简陋的东西进化而来的;甚至有能力感知意义和斟酌理由的生物本身,也是从完全不知意义和理由为何物的更低级生物进化而来的。进化就像一部举升机,从平凡无意义的世界中一步步创造出我们珍视的一切。

但这也是个危险的提议,意味着人们必须抛弃天钩所带来的安全感——天钩可以为各类追问提供一个便捷的万能答案,而现在我们必须脚踩实地,用举升机重新开始建构整个世界,这无疑是个艰辛漫长的任务,而在此之前,对众多以往由天钩回答的问题,都只能回答“不知道”。

自达尔文以来,重建之路已走出了很远,不仅进化论本身在经历基因革命之后得到全面更新,在神经与免疫系统中还发现了类似的达尔文机制,文化进化理论也在被创立。达尔文纲领之下已发展出众多子理论,亲选择,亲代投资,信号博弈,生活史理论……,全面刷新了我们对行为与习性,食谱与觅食策略,性别与择偶策略,发育和衰老,疾病与寿命……的理解。达尔文之光也照进了心理、文化和社会领域,为我们理解婚姻、家庭、合作、欺骗、利他、声誉和道德带来了全新启示。

然而与此同时,仍有同样多的问题还没有答案,甚至毫无头绪,其中有些可能永远不会有答案,因为所需证据已湮没在历史之中,比如,让进化开始起作用的自我复制机制,最初是如何产生的?语言的进化过程是如何启动的?定居文明是否或如何创造了人性中的一些新元素?

对于个人,问题就更为严重,抛弃天钩意味着我们必须追随科学探索的脚步,重历前人的追问、思考和理解过程,以便让眼中的世界重新变得有意义,这对于任何人都不是件容易的事情。但这一辛劳是值得的,因为天钩的万能答案不是真正的解答,而只是搪塞和安慰,真正的好奇心是不会被它满足的。